Wenn die Sicherheitsappliance die Lücke ist

Im Mai ist eine Sicherheitslücke in der Barracuda ESG Appliance bekannt geworden, die bereits aktiv ausgenutzt wurde. Mit dem Email Security Gateway (ESG) können eingehende und ausgehende Mails auf Spam und Schadsoftware geprüft werden. Damit wird also eine typische Sicherheitsmaßnahme umgesetzt, um unerwünschte Mails und deren Anhänge gar nicht erst bis zu den Nutzern gelangen zu lassen. Noch sind nicht alle Details abschließend bekannt, aber es gibt bereits einige Denkanstöße, die auch für nicht direkt Betroffene abgeleitet werden können.

Der Hersteller empfiehlt, kompromittierte Geräte nicht weiter zu nutzen. Selbst nach einem Firmware-Update ist ihr Betrieb nicht mehr sicher, und die Geräte sollten ausgetauscht werden. Für eine virtuelle Appliance ist der Austausch einer VM leicht umgesetzt – hier muss dann „nur“, wie immer beim Neuaufsetzen nach einem Vorfall, die Konfiguration wiederhergestellt werden. Die ESG gibt es allerdings auch als physisches Gerät, und in diesem Fall muss sie tatsächlich ausgewechselt werden. Das Wiedereinspielen von virtuellen Appliances und das Neuaufsetzen von Systemen haben Sie sicher in Ihrer Notfallplanung. Aber wie gut sind Sie vorbereitet, wenn Netzwerkgeräte ausgetauscht werden müssen?

So ein Austausch benötigt logistischen Vorlauf, und dann kommt direkt eine Frage auf, auf die es keine gute Antwort gibt: Was machen wir zwischenzeitlich mit unseren Mails? Lassen wir die Appliance weiterlaufen mit dem Risiko, dass der Angreifer jetzt die letzte Chance nutzt, um sich von dort ins interne Netzwerk weiterzuhangeln (über die notwendigen Accounts und Netzwerkzugänge verfügt die Appliance typischerweise)? Schalten wir die Appliance ab und lassen die Mails ungefiltert auf unsere Nutzer einströmen – mit dem Risiko, dass jetzt doch jemand auf Phishing hereinfällt oder

sogar einen Malware-Anhang ausführt? Schalten wir so lange die gesamte Mailkommunikation ab und riskieren, dass Mails verloren gehen oder fehlende zeitkritische Informationen dem Geschäft schaden?

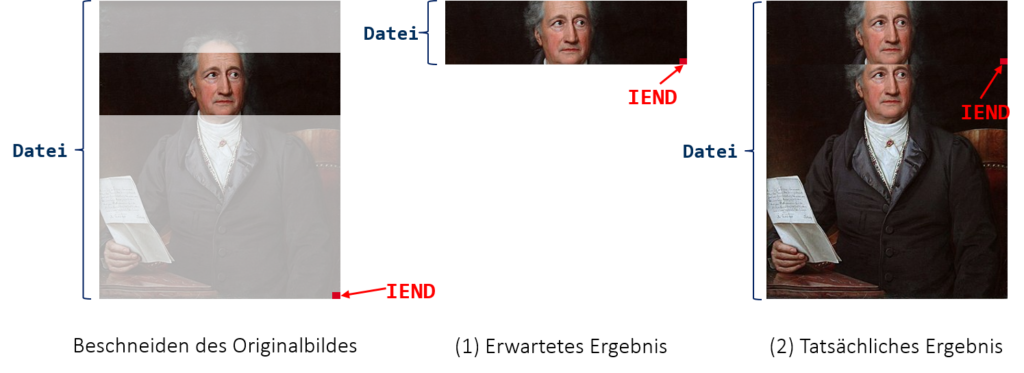

Auch für die Softwareentwicklung steckt ein Denkanstoß in dem Vorfall. Dafür schauen wir einmal in die Details dieser Lücke: die Verarbeitung von Mailanhängen mit TAR-Archiven. Das TAR-Format ist in der Linux-Welt sehr gebräuchlich, wenn auch nicht typischerweise als Mailanhang. Es wurde ursprünglich für die Datensicherung auf Magnetbändern entwickelt, stellt den Zustand des Dateisystems mit allen Metadaten sehr gut dar und ist sehr flexibel. Das geht bis hin zu Pfadangaben für Dateien, die sich auch auf übergeordnete Verzeichnisse oder sogar absolute Pfade beziehen können. Und genau dieses Feature wurde von den Angreifern ausgenutzt, um Dateien an den passenden Stellen im Dateisystem der Appliance abzulegen und dort vom Gerät ausführen zu lassen. Doch zurück zu Ihrem Softwareprojekt: Sie haben doch sicher auch irgendwo diese eine Funktion, die es schon sehr lange gibt, die kaum in der Praxis genutzt wird, und die trotzdem da sein muss? Wie steht es da um die Testabdeckung und um regelmäßige Reviews, ob nicht doch eine Änderung notwendig ist?

https://www.barracuda.com/company/legal/esg-vulnerability

https://www.heise.de/news/Cyberattacken-Admins-muessen-Barracuda-ESG-sofort-erseztzen-9181326.html